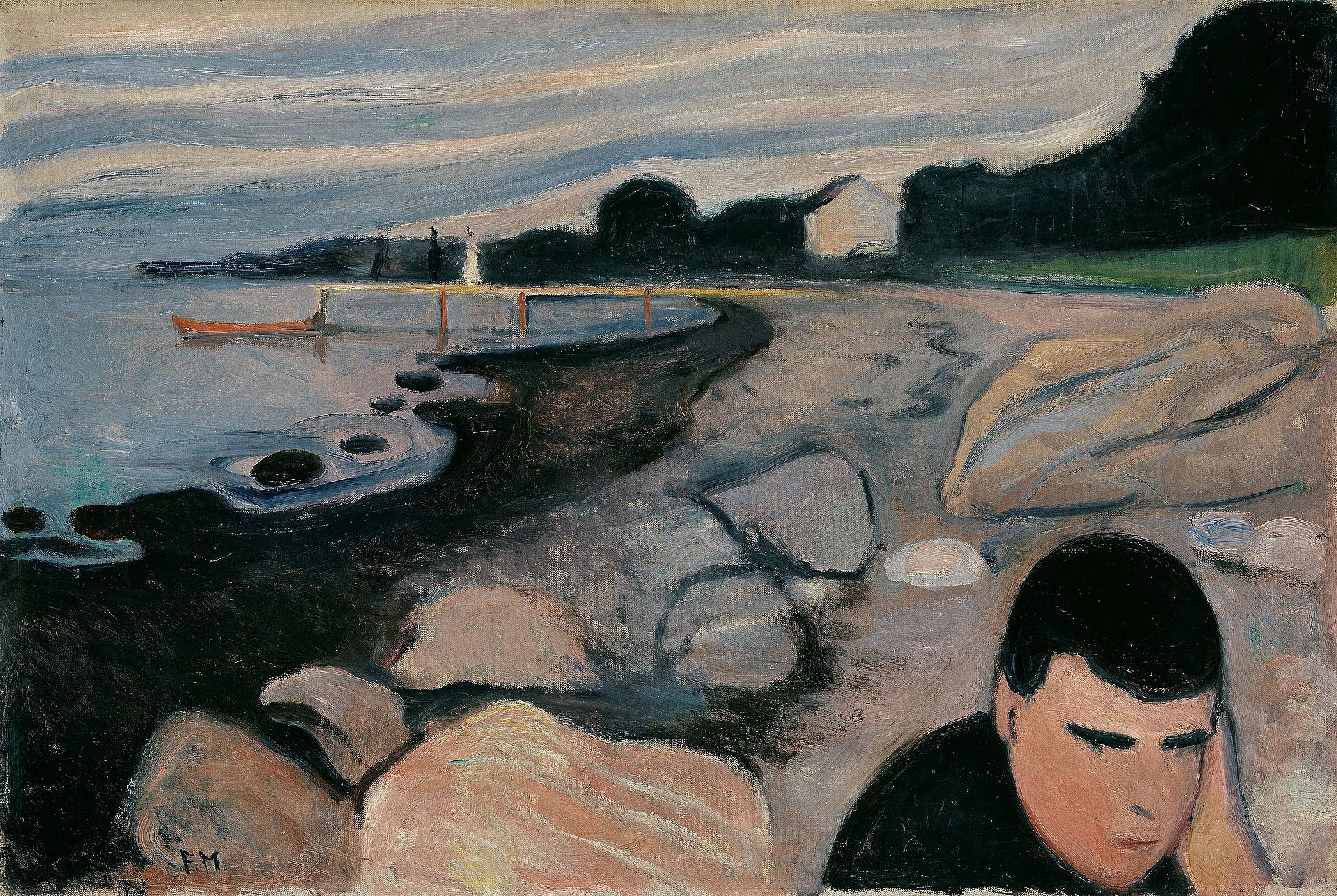

L’ennui, c’est l’idiot qu’on met dans le box des accusés sitôt qu’une petite chute de pression survient et que le contour de l’esprit s’affaisse en paroi molle, sternum anesthésié, parce qu’il n’est plus tenu par le désir qu’on a du monde et que ce dernier semble n’avoir pour nous ni petit projet ni petit appétit… Telle l’antichambre d’un profond sentiment de solitude, pleine des objets qui nous distraient d’ordinaire, hochets colorés et tintant au dessus du vieux berceau, réductions à notre échelle simple d’un univers si complexe et si vaste qu’il nous désagrège, nous anéantit dès qu’on avance la main vers lui. Hochet le travail qu’on se félicite d’avoir bien accompli ou qu’on admet, parce que ça arrive et c’est bien de le reconnaître, avoir foiré alors qu’au fond, on se sent fonctionnaire du ministère de l’inutile, à photocopier les plus grises pages de l’Ecclésiaste. Hochet les emmerdes qu’on règle en soupirant, les uns après les autres, et qui retournent sitôt réglés dans la queue pour avoir une deuxième assiette de soupe : acheter, vendre, soigner, s’inquiéter… Hochet la faim qu’on contente debout à pleines dents dans la seule lumière du frigo, ou sur le coton épais d’un restaurant avec le serveur qui passe le ramasse-miette obséquieux, se remplir, se vider, se remplir. Hochet la soif qu’on étanche pour faire passer tout ça et qu’on pisse pareil, eau, bière, coca sans bulle ou pommard vingt-cinq ans d’âge, vidangeant l’aquarium du corps où flottent, on ne sait trop comment, vingt pour cent de chair, de nerfs et d’âme. Hochets ces voyages qui n’amènent jamais assez loin de soi, au milieu des semblables à visiter les ruines et les ruines en devenir, content et déçu de partir ou de revenir, parce ce qu’il n’est pas un endroit où l’on soit sans le sentiment qu’il faudrait être ailleurs à cet instant même, comme abonné à l’éternel lapin de l’éternel rendez-vous. Hochets aussi les tableaux de maître qu’on a fait encadrer et les poèmes qu’on a lus jusqu’à les connaître par cœur. Super hochets, certes, parce qu’enluminures sophistiquées de l’ennui des autres, mais hochets quand même, comme tout le reste.

Hochet les amis mêmes dont les trajectoires mornes nous rassurent jusqu’à ce qu’ils meurent et qu’alors, on se sente vraiment les aimer avec la prétention de le dire : celui-ci qu’on voit de temps à autre, et dont les malheurs nous régalent comme les histoires de fantômes endorment les scouts à la veillée, grand huit catharsistique de ses yeux crevés et de ses mains qu’aucun savon ne semble pouvoir laver ; on a toujours besoin d’une tragédie grecque en soi, alors quand en plus on peut s’assoir au premier rang en suçant les glaces de la compassion… Et celui-là, parfois le même d’ailleurs, dont on visite quasi quotidiennement le flegme parce qu’il ressemble à de l’humour et qu’il porte tout à distance hygiénique, désespoir compris (sinon, pourquoi l’humour ?), qu’il ne nous demande rien d’autre que ce qu’on veut bien lui donner, incarnation de chien dans un corps d’homme dont il suffit de caresser les couilles pour qu’il remue la queue. Cet autre-ci, parfois le même encore, dont on dit qu’il est intéressant et beau, juste pour se sentir différent du restant de l’espèce qui ne lui reconnaît que peu d’utilité plastique ou intellectuelle, et dont la médiocrité rassure sur l’opinion qu’on se fait de soi-même, tant il a accompli peu, tant il ambitionne peu et tant on est certain qu’à la fin, il n’en aura pas fait beaucoup plus ; ce n’est pas une flèche mais il sait être là quand j’en ai besoin, comme un presse papier ou un rond de serviette, qu’on se gardera bien de juger trop durement et qu’on défendra du jugement d’autrui sous couvert de tolérance, d’humanisme ou de sot métier, pour qu’en retour, on ne nous juge pas et on ne se juge trop durement soi-même : quand on est capable de peu d’amour, c’est encore les ratés qui sont les plus faciles à aimer. Et cet autre-là qui réclame tout, toujours, tout le temps, et pour qui l’on a déjà fait tant d’efforts, en prévision du jour où l’on pourra l’envoyer chier, le procès-verbal de sa bonne conscience à la main, ou qu’on lui réclamera la pareille, préméditant son incapacité à le faire, et goûtant alors les délices de l’injustice, de la colère devant l’ingratitude, prenant des poses dans l’esthétique de l’ami trahi… Hochet, hochet, hochet cet homme ou cette femme, auxquels on aurait voulu ressembler parce que, vue d’ici, ils traversent le merdier de la vie avec une élégance et une intelligence qui nous font trop souvent défaut, et qu’on réussit la plupart du temps à convertir la jalousie en admiration, qu’on essaye maladroitement d’imiter, sans se rendre compte du grotesque où cela nous conduit. Hochet jusqu’à l’alter ego, celui avec lequel on partage une même façon d’être au monde, avec lequel il semble qu’on se comprenne sans parler, parce ce qu’en fin de compte, la nature n’a jamais su tracer de droites parallèles, et qu’on s’aperçoit, un jour ou l’autre, que c’est bien de sa solitude à soi qu’on est le plus proche, que c’est elle le véritable interlocuteur.

Hochets donc, toutes ces choses qui suffisent l’essentiel du temps à se lever de bonne heure et à se fatiguer assez en journée pour s’endormir sans trop de difficulté le soir venu, et que l’ennui désincarne d’un coup d’un seul. Alors ces objets intimes n’ont plus que la couleur, le son et la forme qu’on leur connaît trop, et on a beau les tourner dans tous les sens à la recherche de ce qui nous plaisait ou de quelque chose qui nous aurait échappé jusque-là, on passe son temps à en prendre un pour le reposer aussitôt et en prendre un autre : on s’ennuie. On s’ennuie jusqu’au reflet de soi dans la grande psyché, ennuyeux lui aussi, et inquiétant de solitude et de dégradation. Voilà ce qu’il reste de soi aujourd’hui, et il en restera moins encore demain, la peau moins souple et moins douce sur les os polis, déshabillant le muscle comme un vêtement usé sur un cintre avachi. Regard inquiet au bout de l’antichambre alors, vers la petite porte de la mort entrebâillée, et dont les gonds semblent si parfaitement huilés. Evidemment c’est trop tôt, c’est trop de peur, et puis ça va passer, mais qu’est-ce qu’on s’emmerde en attendant. Au point de se sentir l’éponge christique de l’emmerdement, gorgée du vide de ceux qui ne sont pas encore au courant qu’ils s’emmerdent, et qui ne le sauront peut-être jamais, bande de connards.

Balles neuves! Je veux qu’on change mes jouets! Et les règles aussi, tant qu’on y est. Les équipes, les maillots, et les lignes trop droites sur le terrain, je les veux de traviole, vous m’entendez? Evidemment que sur la longueur, j’en serai rendu au même résultat, mais bon, j’ai un après-midi à tuer avant de passer la petite porte. Alors autant que ça bouge pendant que ça peut encore bouger, qu’un vacarme crève le silence qui pèse comme un œdème sur ma capacité respiratoire. Pour commencer, dans la famille passe-temps, je demande donc Dieu le père! Celui qui s’est retiré pour laisser l’homme s’épanouir dans le manque, satané Tantale, et qu’on cherche à Saint-Pierre la grande, sans rien trouver d’autre que deux griffes plantées dans les épaules de l’antiquité romaine et, entre les moellons, le sang et la sueur des lecteurs de missels, chair à cathédrale s’entassant sans un merci dans le désordre des fosses communes. Mon seigneur Dieu qui se trouve dans le cœur des moines comme dans leur onanisme, dans le tout et son contraire des Testaments, sous les jupes de Marie, dans les clous sur la croix ou entre les mâchoires ouvertes de la terre, histoire de montrer au veau d’or qui est le vrai cow-boy de ce Far West. Notre-Père qui êtes aux cieux, je veux bien sanctifier ce que vous voulez, mais il va falloir faire un effort parce qu’on ne va pas griffonner des scènes de la Passion ou siffloter des messes d’attente jusqu’à ce que quelqu’un daigne décrocher quand on appelle. Un signe quoi! Parce ce que si on a passé la moitié de sa vie à se réciter des prières, c’est bien pour avoir droit, soi-aussi, au doux aveuglement de la foi. Et moi je ne demande qu’à croire ; j’en rêve même! Notez, Seigneur, je ne réclame ni miracle ni révélation, pas même la résurrection des corps ou une suite paradisiaque avec vue sur la mer, mais s’il pouvait y avoir dans tout ce chaos qui nous entoure le plus petit mysticisme qui n’empeste pas l’odeur fauve de l’homme, je crois que ça me suffirait pour ouvrir le Nil en deux et conduire en Terre Promise les enfants d’Israël, ou plus modestement, vivre heureux en attendant la fin. Et qu’on ne m’indique pas la direction de l’église, sur la grand place entre le café du commerce et la boucherie, par pitié. Je ne veux rien avoir à faire de salamalecs avec ces croqueurs d’hostie qui vont, chaque répugnant dimanche, écouter l’explication de texte d’un épouvantail en soies vertes et broderies blanches, substituant au doute biblique la certitude imbécile du rite, faisant des moulinets avec son encensoir comme une danseuse du Lido, tout fier qu’entre deux tortures d’orgues à tuyaux, ses ouailles répondent au doigt et à l’œil à ses instructions d’officier d’office. Jacques a dit « levez-vous », « asseyez-vous », « chantez page 24 » puis « taisez-vous » et « embrassez votre voisin ». Toute cette mécanique du culte qui ressemble à du dressage de rats ; comment voulez qu’on croit en Dieu, et même en l’homme, après avoir vu ça ? Les marchands du temple derrière l’autel, et les consommateurs disciplinés faisant la queue pour bouffer le corps du Christ pendant que le bedeau sonne la cloche de la cantine et que les enfants de chœur se pincent les fesses…

Alors bien sûr, il reste les vocalises d’Hildegarde de Bingen, s’avançant dans le silence comme on se jette d’une falaise, avec la certitude qu’une main providentielle l’empêchera de se fracasser la gueule trente mètres en contrebas, la même qui arrêta la lame d’Abraham à deux doigts du cœur d’Isaac. Ca a de la gueule, c’est sûr. Et puis le chant des moines de Vezelay aussi, à l’heure du premier Angelus, chaque voix reculant derrière l’humilité de chaque autre pour former l’unisson le plus nu qu’on puisse porter vers le ciel. C’est beau et ça donne envie, oui, mais ça ne dit pas non plus comment s’y prendre.

Dieu est amour, je sais bien. Mais c’est léger comme piste, et c’est glissant, parce qu’avec mon intelligence moyenne, je n’ai toujours réussi qu’à comprendre la réciproque du foutu axiome. Amour, mon amour, qui devient le centre insatiable de tout, centrifugeuse avide qui projette au loin les choses et les êtres qui peuplaient nos vies jusque là, accessoires superflus au point de devoir prendre la poussière sur une étagère tant que durera la délectable dévastation, cette chute de l’ancien régime où il fait bon de voir tomber sa vieille tête dans un petit panier, place de Grève, et de la mettre sur un pic pour la nouvelle croisade, partant mettre à feu et à sang les campagnes qu’on avait mis tant de temps à évangéliser et qui sont brusquement redevenues païennes : la Reine est morte, vive la Reine! Ainsi donc on cherchait à choper Dieu par le col et on se retrouve à laver les pieds d’une déesse qui n’a rien demandé à personne, et qui se voit flanquée du plus fanatique et zélé des dévots, célébrant à chaque geste qu’elle fait la naissance de Vénus, exposant dans un reliquaire chaque objet qu’elle touche et parlant de ses vergetures et de sa cellulite comme des veines élégantes d’un marbre rare. Elle, ça la flatte forcément un temps, mais ça l’effraie aussi de se retrouver statufiée au milieu de divinités mortes, le poids du monde et de sa consolation sur ses petites épaules, alors qu’elle voudrait juste rire et être prise ce qu’il faut pour passer son temps à elle, loin de toute théologie absconse. La pauvre finira par prendre ses marques là-dedans au point de s’en agacer puis de s’en lasser et de partir, ou elle s’enfuira immédiatement à toutes jambes, tandis qu’on achèvera de guérir dans sa présence ou son absence le manque évident de sacré et d’espérance que nous adresse par ailleurs l’existence.

Soyez le premier à commenter